お引越しの見積り・ご相談は

0120-0123-33

お引越しの見積り・ご相談は

0120-0123-33

2024年12月20日

親子のつながりや将来の準備についての現状が明らかに

日本の総人口は1億2,378万人(令和6年9月1日現在)、その内65歳以上の人口は約3,625万人で、総人口に占める割合(高齢化率)も29.3%となっています。厚生労働省の発表によると2025年には後期高齢者(75歳以上)が総人口の約18%になるとも言われています。その高齢者を親にもつ世代に対し、今後のライフスタイルや意識のアンケートを実施。後期高齢者(75歳以上)の親を持つ子ども世代は親との暮らし方をどう考えているのかを調査しました。

アート引越センター株式会社のシンクタンクである『0123引越文化研究所』はこの度、後期高齢者(75歳以上)の親を持つ子ども世代男女500名を対象に、親との同居に関するアンケートを実施いたしました。

親との同居について、親と一緒に住もうと考える理由や同居を考えない理由、親について心配していることなどが明らかになりました。

後期高齢者(75歳以上)の親を持つ子ども世代男女500名に現在、ご両親と同居しているかを質問したところ約7割が「同居していない」と回答。

親と同居しているのは約3割と少数派となりました。

また、子ども世代が既婚か未婚かに分けてみてみると、「同居していない」と回答した人は未婚者44.9%に対し、既婚者は85.2%となっており、未婚者より既婚者の方がより親と同居している割合が低い結果となりました。

n=500 <単位:%>

親と同居をしていない理由を聞いたところ、「家庭的な理由(35.4%)」が最も多く、次いで「自立したいと考えていたため(32.2%)」となりました。

今ある生活を大事にしている傾向が読み取れます。

n=339 <単位:%>

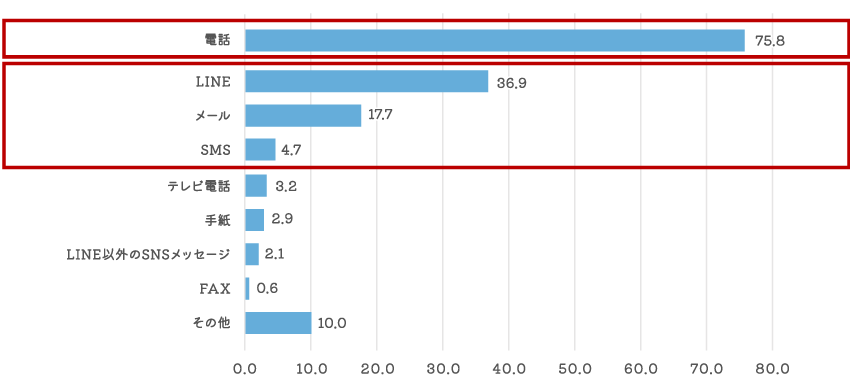

親と同居していない方に、親との連絡方法について聞いたところ、「電話(75.8%)」が最多となりました。

次いで「LINE(36.9%)」「メール(17.7%)」「SMS(4.7%)」の順となり、後期高齢者の方の多くが、スマートフォンなどのデジタルツールを活用して、子供とのコミュニケーションを取っていることが判明しました。

また連絡の頻度について聞いたところ、「月1回程度(27.4%)」が最も多く、次いで「週1回程度(16.5%)」となりました。

月1回以上の頻度で連絡をしている人は7割を超えており、比較的高い頻度で連絡をとっていることが明らかになりました。

n=339 <単位:%>

n=339 <単位:%>

同居していない親に対しての心配事を聞いたところ、やはり親の健康についての心配となる「病気やケガなどの健康面のこと(68.4%)」が最多となりました。

次いでは「防犯などのセキュリティ面(24.5%)」、「特殊詐欺などにあわないか(21.5%)」となり、昨今の犯罪の報道等の影響もあるのではないかと推測できます。

一方で、17.4%は親が困っていることに気づきにくいと感じており、離れて暮らす親のことを気にかけてはいても、実際の困りごとまで具体的に分からないという悩みも見られます。

n=339 <単位:%>

今後、親との同居を考えているか聞いたところ、後期高齢者(75歳以上)の親を持つ子ども世代のほとんどが今後、同居について検討はしていないという結果となり、今後、親との同居を考えている子ども世代は少数派であることがわかりました。

n=339 <単位:%>

今後、親との同居を考えていない理由については、親自身が健康でひとり暮らしを続けたいという意向であることが、同居しない理由として大きく作用していることがわかりました。

また、子ども世代自身も独立した生活を維持したいという考えを持っている家庭が多いことも影響しています。同居を選ばない背景には、親の自立心や子ども世代の生活スタイルが関係し、親子それぞれが、いまの生活を尊重する結果として、別居が続いているケースが多いと考えられます。

n=287 <単位:%>

一方、現在親と同居していると回答した方に対し、親と同居を始めた理由やきっかけをきいたところ「もともと実家にいっしょに住んでいる(60.2%)」が最も多い結果に。

次いで「親の健康状態が悪化(16.8%)」という回答が続きましたが、「自身の金銭的な理由」、「親の住居が老朽化してきたため」など、健康、経済、住環境など生活に関するさまざまな事情もきっかけとなっているようです。

また同居中の心配や悩みを聞いたところ、「生活スペースが限られている(28.6%)」が最多となり、次いで「生活リズムの違いによるストレス(24.2%)」、「プライバシーの確保が難しい(20.5%)」となり、住環境や生活スタイルの違いに悩みを抱えている人の多さが見てとれます。

n=161 <単位:%>

n=161 <単位:%>

親子の間で、将来に向けた準備や対応について話しているかを聞いたところ、「話している(9.8%)」、「少し話している(25.4%)」となり、三人に一人しか話をしていないという結果となりました。

n=500 <単位:%>

また、親子間の話し合いのテーマとして多かったのは、相続や介護に関する具体的な内容でした。これらのテーマは避けられない重要な課題であり、家族として準備しておくべき内容が多く含まれています。しかし、これら以外の生活設計や日常のサポートに関する対話は少なく、課題の幅広い共有が必要かもしれません。

n=176 <単位:%>

最後に、後期高齢者(75歳以上)の親を持つ子ども世代男女500名に、親の生活で今後どのようなサポートサービスが必要と感じるか聞いたところ、「病院やスーパーへの送迎(41.6%)」が最も多く挙げられており、移動手段の確保が大きな課題となっていることが分かります。

また、「掃除、洗濯、などの家事の手伝い(24.2%)」や「不用品処理などの部屋の片づけ(22.4%)」も需要が高く、日常生活を支援するサービスの重要性が見て取れます。

さらに、防災対策や訪問介護、認知症ケア、地域交流など、高齢者の健康や安全、孤立防止を目的とした多岐にわたるサービスにもニーズがあるようです。

n=500 <単位:%>

後期高齢者(75歳以上)の親を持つ全国の男女

500名

2024年11月下旬